Tuberculose bovine, une menace plus que jamais d’actualité.

La tuberculose bovine, un retour au premier plan. Parfois considérée comme une maladie du passé, l’actualité en Nouvelle-Aquitaine nous montre qu’il n’en est rien et que la vigilance s’impose.

Provoquée par une bactérie particulièrement résistante dans le milieu extérieur, la tuberculose bovine fait un retour inquiétant pour toute la filière élevage.

Un agent pathogène particulièrement résistant

La bactérie responsable de la tuberculose, Mycobacterium bovis, infecte principalement le bovin, mais également tous les mammifères, homme compris, c’est une zoonose. Une fois contaminé, l’infection se développe lentement avec l’apparition de nodules caséeux. Les symptômes sont souvent peu caractéristiques en début d’évolution puis l’amaigrissement et la toux dominent. La transmission se fait principalement par contact direct entre un animal contaminé et un animal sain, mais l’environnement joue également un grand rôle, la bactérie résistant plusieurs semaines dans l’eau ou les fumiers. Les facteurs de risque identifiés sont le voisinage de pâture, l’accès aux points d’eau ou l’ingestion d’aliments contaminés (herbe sur pied, pierre à sel, nourrisseur).

La faune sauvage potentiellement réservoir dans les zones contaminées

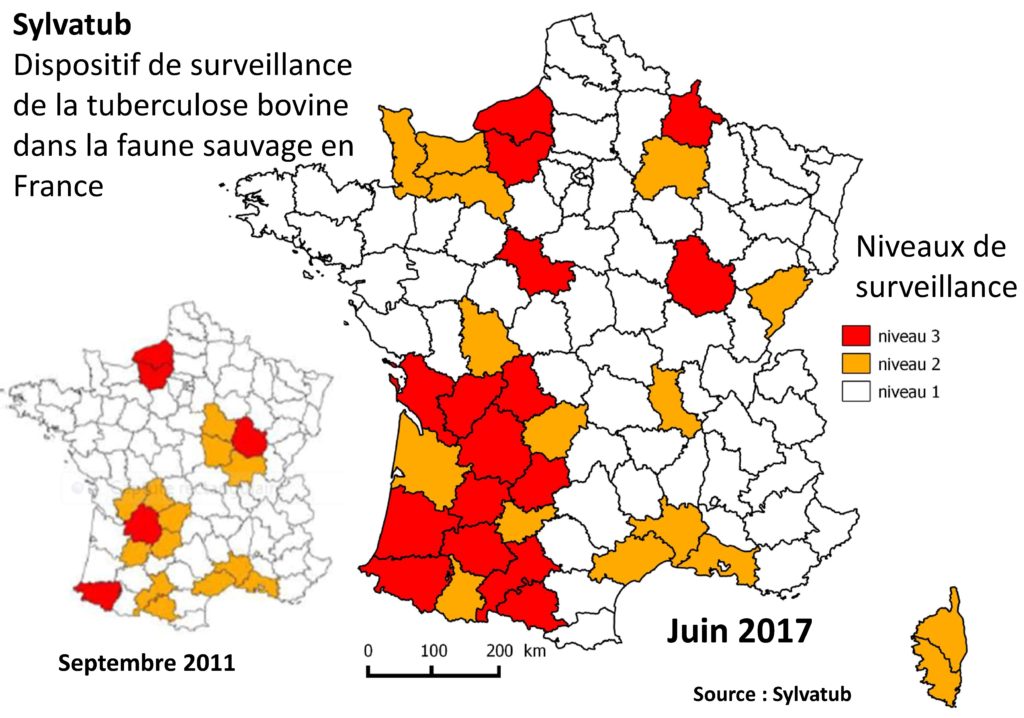

Dans les zones d’enzootie, la faune sauvage se contamine au contact des bovins et peut constituer un réservoir de la bactérie. Les cerfs et les blaireaux peuvent recontaminer le bétail alors qu’il semble que les sangliers et les renards soient plutôt des culs-de-sac épidémiologiques. En Dordogne en 2017, sur 1.450 blaireaux testés, 3,7 % se sont avérés positifs. Le suivi de la faune sauvage est assuré dans la cadre du réseau Sylvatub, complété par une surveillance départementale organisée de concert par la Fédération des Chasseurs de la Creuse, la DDCSPP, le LDA et GDS Creuse (cf. illustration et l’article du 27/06/2018).

Important!

Dispositif de surveillance Sylvatub

Tous les départements doivent mettre en œuvre une surveillance événementielle sous forme d’une surveillance des lésions évocatrices de tuberculose chez les cervidés (cerfs et chevreuils) et chez les sangliers lors de l’examen de carcasse pratiqué dans le cadre d’une pratique de chasse habituelle.

Un zonage en fonction du risque tuberculose bovine

Dans les départements de niveau 2, la surveillance événementielle est renforcée dans tout le département (recherche systématique de tuberculose au laboratoire sur les cerfs, sangliers et blaireaux collectés dans le cadre du réseau SAGIR). La collecte de blaireaux sur le bord des routes est mise en œuvre en particulier dans les zones à risque (périphérie de foyers de tuberculose en élevage ou en limite des zones infectées des départements de niveau 3). Dans les départements de niveau 3, la collecte concerne l’ensemble du département (zone à risque et zone indemne) ou une partie du département selon le contexte. Le zonage évolue en fonction des modifications géographiques de mise en évidence de la tuberculose chez les bovins.

En Creuse, une surveillance complémentaire

La Creuse est au niveau 1 de surveillance Sylvatub. Le dépistage se fait sur les animaux trouvés morts dans le cadre d’un « dépistage événementiel ». Ce dispositif national est complété localement par une surveillance volontaire sur les chevreuils, les cervidés et les blaireaux, organisée par la Fédération des Chasseurs de la Creuse, la DDCSPP et GDS Creuse.

La biosécurité de l’élevage à développer

Les mycobactéries n’ont pas le pouvoir de propagation aérien des virus mais sont très résistantes une fois implantées. A l’échelle de l’élevage, la prévention passe par la mise en place de mesures simples : installer des pédiluves pour tous les intervenants, désinfecter les bâtiments et le matériel en commun, gérer les effluents (surtout les fumiers), placer à plus de 80 cm du sol les abreuvoirs, les pierres à sel et les nourrisseurs. Ces mesures de biosécurité encore insuffisamment mises en place demandent à être développées. Cela fait partie des axes de sensibilisation et de formation des GDS en relation avec les vétérinaires à destination des éleveurs.

Une situation régionale préoccupante

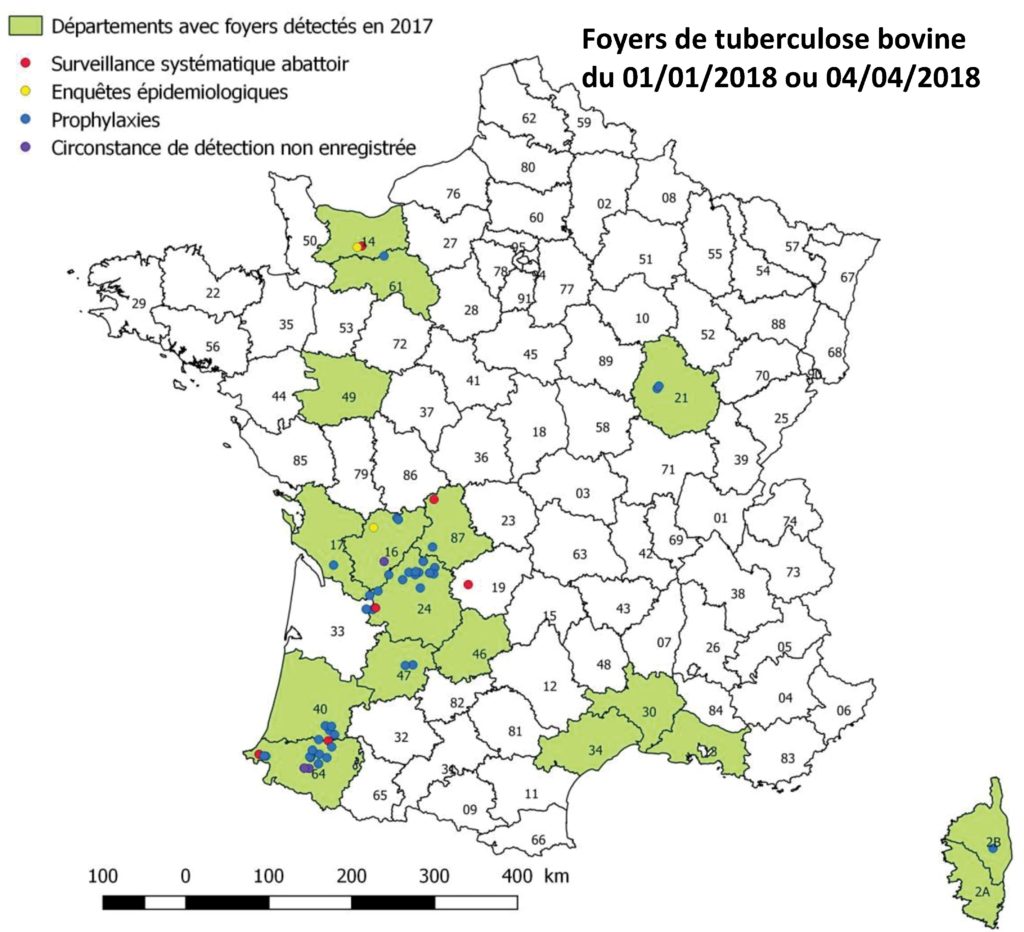

En France, le taux d’incidence annuel reste inférieur à 0,1 % des cheptels, seuil de maintien du statut officiellement indemne. Les foyers de tuberculose se concentrent désormais en Nouvelle-Aquitaine. En 2017, 95 foyers ont été déclarés au niveau national et 64 foyers ont été recensés du 01/01/2018 au 04/04/2018 (cf. carte), dont 58 en Nouvelle Aquitaine (91 %). La Dordogne reste le département le plus touché avec 20 foyers. Aucun cas n’a été découvert en Creuse à ce jour, deux foyers ont été déclarés en Haute-Vienne et un en Corrèze.

On constate une concentration des cas sur les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, et la Dordogne. Au nord de la Haute-Vienne, l’identification du spoligotype laisse penser qu’il s’agit d’une résurgence d’un foyer ancien. Le cas de la Corrèze est en cours d’investigation.

Une panoplie de moyens de détection

Dans les zones touchées, la prophylaxie concerne les bovins de plus de 24 mois. Le dépistage se fait classiquement par intradermotuberculination simple (IDS). Le vétérinaire mesure l’épaisseur de la peau à un endroit donné de l’encolure, injecte de la tuberculine et remesure le même pli de peau 72 heures plus tard. Si la mesure révèle un épaississement de plus de 2 mm, le résultat est considéré comme positif. Cette technique présente des interférences avec la tuberculose aviaire et la paratuberculose. C’est pourquoi le diagnostic se fait désormais principalement en intradermotuberculination comparative (IDC). Il est injecté de la tuberculine bovine et de la tuberculine aviaire, et mesuré la différence de pli de peau obtenue entre les deux résultats. Cela nécessite une contention parfaite de tous les animaux, une tonte des zones concernées et des moyens humains importants. A ce jour, la Creuse est le seul département de Nouvelle-Aquitaine sans cheptel en prophylaxie tuberculose sauf ceux pouvant être en lien épidémiologique avec un foyer. Ce dépistage concerne également les animaux sortant de cheptels classés « à risque » ou pour les bovins ayant eu un délai de transit entre le cheptel de sortie et celui d’arrivée supérieur à 6 jours.

Une surveillance renforcée à l’abattoir

Suite aux alertes répétées, le dépistage à l’abattoir a été renforcé et toute suspicion fait l’objet d’une investigation complémentaire. Les ganglions lymphatiques suspects sont les principaux organes vérifiés. La détection en abattoir représente 16 % des cas déclarés en 2018. Elle signe une infection déjà ancienne du cheptel avec risque de propagation avérée au moment de la découverte. En Creuse, en 2017, 21 suspicions de tuberculose bovine ont été identifiées en abattoir, elles ont toutes été levées après analyse.

Une lutte complexe et longue

Lorsqu’un foyer est déclaré, l’abattage total est la règle, suivi de mesures de désinfection poussées et d’un vide sanitaire. L’éleveur est indemnisé et peut alors reconstituer son cheptel. Il peut être autorisé la mise en œuvre de plans d’assainissement par abattage sélectif qui demande deux contrôles successifs favorables, le premier 60 jours au moins et le second 4 mois au moins et 12 mois au plus après l’élimination du dernier animal ayant présenté une réaction positive. Sur les 64 foyers diagnostiqués en 2018, 8 sont des « foyers résurgents » (élevages déjà touchés par la maladie). Cependant, dans les zones historiquement les plus touchées comme la Côte d’Or ou la Camargue, l’assainissement a fini par porter ses fruits. C’est la preuve que des mesures sanitaires rigoureuses permettent de réduire l’incidence de cette maladie.

Notice

La France a été déclarée officiellement indemne de tuberculose bovine en 2001. Pourtant, cette maladie est toujours présente sur notre territoire et le nombre de foyers en élevage a connu, au milieu des années 2000, une hausse inattendue, notamment en Côte-d’Or et dans le Sud-Ouest.

Deux plans d’action nationaux ont été mis en œuvre en 2010 et 2012. Ils ont permis de conserver in extremis le statut indemne de la France, mais de difficultés persistent pour atteindre l’éradication de la maladie et pour maintenir un niveau intense de mobilisation des différents acteurs sur le long terme. En particulier, il apparaît indispensable d’accentuer les efforts sur la qualité du dépistage et le développement de la biosécurité vis-à-vis des différents facteurs de risque identifiés (pâturage voisin ou partage d’un point d’eau avec un élevage infecté, vente d’animaux infectés, faune sauvage, etc.). Ces efforts sont accompagnés des mesures financières adaptées. C’est dans ce cadre que ce 3ème plan national de lutte contre la tuberculose (2017-2022) liste les actions identifiées comme prioritaires, consultez-le en suivant ce lien:

2018 06 PlanTuberculose_2017-2022

Une vigilance à poursuivre

Dans ce contexte de notre région Nouvelle-Aquitaine, la vigilance doit être de mise tant pour les éleveurs dans le respect scrupuleux de la règlementation en matière de dépistage de la tuberculose que pour les vétérinaires dans la réalisation avec la plus grande précision des intradermotuberculinations. Pour plus d’informations sur la situation de la tuberculose bovine au 04/04/2018, consultez le lien suivant : https://www.plateforme-esa.fr/article/surveillance-de-la-tuberculose-bovine-en-2018-point-au-4-avril.

Votre vétérinaire sanitaire, la DDCSPP et nous-mêmes, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dr Boris BOUBET

GDS Creuse

envoi en cours...

envoi en cours...